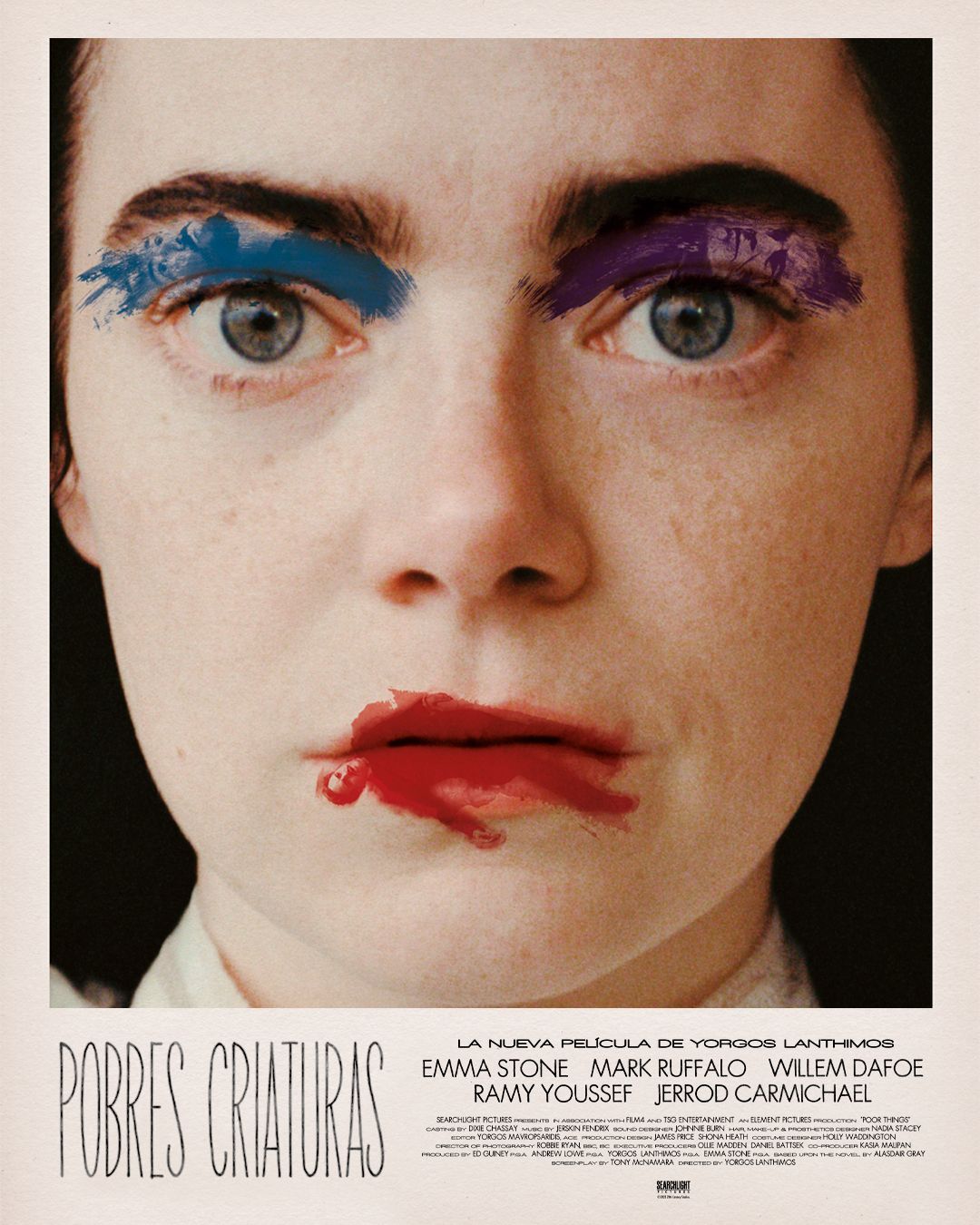

A propósito de Pobres criaturas, de Yorgos Lanthinos, USA, 2024, Rosario de Gorostegui comparte con nosotros su crítica cinematográfica:

Este director griego nos transporta a la imaginación en cuanto se abre la puerta de una extraña casa. Hay danzantes en el cielo de su boca que sortean los jugos y ascienden en una burbuja de aliento. Se escapa la vida; así de loco es el mundo deforme que vemos a través de la mirilla que como un objetivo panorámico o un ojo de buey nos incrusta en el camarote del barco o en la habitación de un prostíbulo en París. La distorsión esperpéntica de los personajes (la dueña del prostíbulo, los animales “cosidos”, como ella misma, Bella, y el científico Baxter) nos lleva a un universo surreal en el que la deformación arquitectónica, su plasticidad curva, facilita el recorrido entre callejas, arcos, escaleras interrumpidas como edificios imposibles de Beomsik Won o la fusión de la azulejería árabe con los grabados de Escher.

Y todo esto es el decorado de un viaje iniciático, la aventura de una niña en un cuerpo de mujer, construcción que arma el argumento para ir explicando el origen hasta un final que cierra la historia como un cuento bien cosido. Y como toda historia de ficción, se admite la historia con sus reglas: es verosímil cómo se encajan las piezas y no nos preguntamos más. Quizá por eso cuando aparece el sentimiento de familia o su intención de casarse con alguien que la quiere, se produce la humanización de los muñecos, un sentimiento que recuerda a Pinocho con Geppetto. Al volver donde su padre que la cuidó y la quiso de forma generosa frente a la falta de vínculo con el monstruo que fue su marido y acaba convertido en un hombre con cerebro de cabra como acto de justicia. Los temas de la familia, la sexualidad o el amor se tratan bajo el paraguas del cuento, de lo irreal y lo excéntrico; por esa libertad para actuar y hablar sin límites y sin prejuicios es por lo que también la ética los pierde en cierto modo, o los mueve priorizando su felicidad y la de sus seres cercanos y queridos, de los que se rodea.

En un ambiente rico, lujoso, modernista, orgánico, onírico, el doctor Baxter nos introduce en la Lección de anatomía, de Rembrandt, tal y como lo hizo Nicolaes Tulp en el siglo XVII, y nos enseña con detalle cada corte, instrumento y músculo en una obra documentada que él mismo ilustró.

Bella indaga sin límites y sin piedad, no la detiene ética alguna lo que queda justificado por estar en una primera fase de su crecimiento mental y social. Todo en ella es virgen: sus pasos torpes e inseguros, sus juegos peligrosos en el tejado, su deseo contrariado, su sexualidad... Solo fuera, en el mundo, lejos de su benefactor- creador, podrá aprender. Por eso, busca con intuición, inteligencia, curiosidad y practicidad lo que resuelva sus necesidades. Atenta a su cuerpo y hambrienta también del conocimiento, encontrará relaciones sólidas en sus distintas etapas. Es en ese viaje iniciático en el que se forma como persona con criterio, hasta un momento en el que apreciamos sorprendidos que ya no trastabilla al caminar sino que ha aprendido a caminar estable y también lo son sus deseos cada vez menos erráticos. Mientras tanto, se llena la escena de excesos: comida, sexo, colores, mangas abullonadas, volantes, telas satinadas y tules, y asistimos al metasueño en blanco y negro, cuando la ficción lo es aún más, dando una vuelta de tuerca a lo imaginado. Más poesía en la ya pincelada poética de Yorgos Lanthimos.

Rosario de Gorostegui